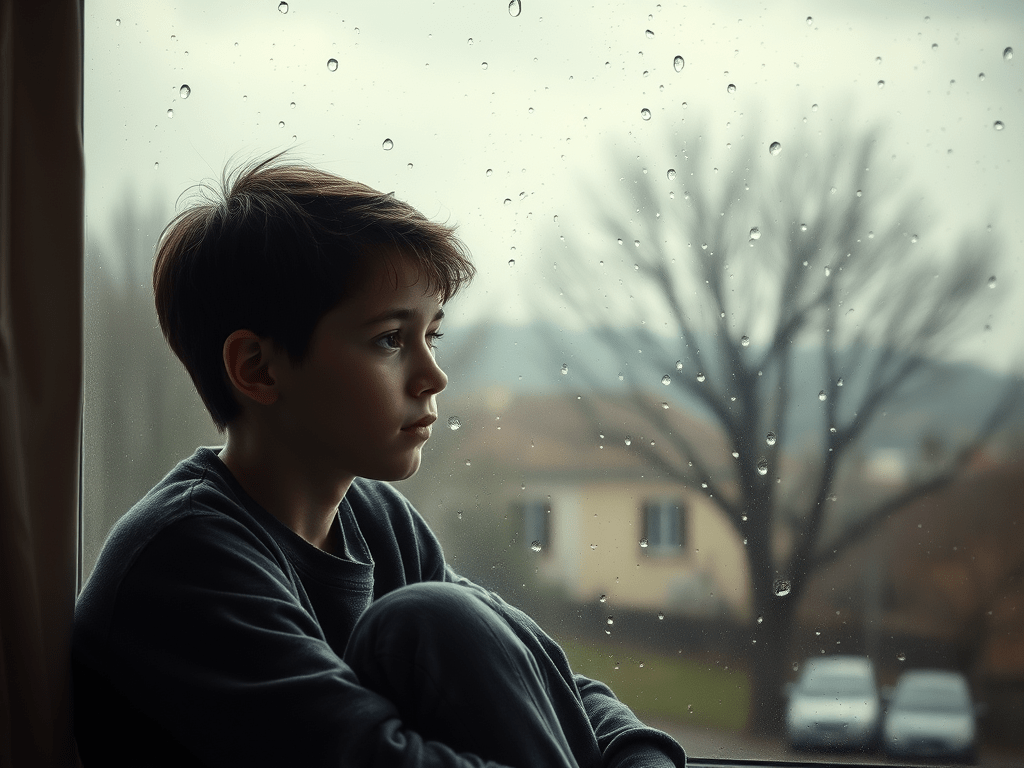

I giorni che seguirono la rivoluzione del mio microcosmo potrebbero essere paragonati a quelle malinconiche giornate autunnali in cui la luce del sole ti abbandona troppo presto e la pioggia stermina istantaneamente ogni voglia di vivere il mondo.

Il funerale, in particolare, fu per me uno strazio. La conferma assoluta che tutto ciò che era accaduto non era frutto di un incubo, ma cruda realtà. Che stranezza osservare i volti dei parenti, volti che in passato avevo visto animarsi in pranzi surriscaldati dall’estasi familiare, ora tesi, sconvolti, indossare quell’espressione di chi pensa soltanto:

“Non può essere!”

Forse non ero l’unico a nutrire, fino all’ultimo, quella fragile speranza che la mia mamma potesse farcela.

La presenza dei miei compagni di scuola, accompagnati dai professori del ginnasio e del liceo, fu una carezza inaspettata. Ma la mia mente era altrove, sintonizzata su un flusso continuo di ricordi che componevano un mosaico vivente di tutto ciò che lei era stata: un sorriso perpetuo.

Mi tornavano alla memoria piccoli gesti, dolori minuscoli ma eterni: le sere dell’Epifania, ad esempio, quando piangevo non per la fine delle vacanze, ma perché sapevo che il giorno dopo avrei passato meno tempo con lei. Amavo guardarla affrontare la quotidianità con quella sua semplicità disarmante, con quell’amore puro che riservava a chi le stava accanto. Avevo appena quindici anni, eppure una parte di me, lei l’aveva afferrata per sempre. In cambio, mi aveva lasciato la forza d’animo che — anni dopo — mi avrebbe salvato dalla resa.

Tornai a casa, ma decisi di passare la notte da mia nonna. Gli interrogativi divorarono il mio orologio biologico: non chiusi occhio. I “perché”, i “forse”, i “come sarebbe stato se…” mi tennero sveglio, aggrovigliandosi come ghirigori su un quaderno stropicciato.

Il mattino dopo non portò alcun sollievo: anche il sole, sembrava, non osasse farsi vedere.

Rifiutai l’invito dei miei nonni a restare a casa ancora qualche giorno e decisi di tornare a scuola.

Nel pomeriggio venne a trovarci Zio Armando. Ci propose, a me e mio fratello, di fare un giro in macchina. Era uno dei fratelli acquisiti di mia madre, ma non mi importava della genealogia: nella mia testa, “famiglia” erano quelli che ti aiutano a rimetterti in piedi, con amore.

Zio Armando era un trentenne brillante — io dicevo sempre che somigliava a Claudio Cecchetto — estroverso, simpatico, con un’ironia contagiosa. Quella sera riuscì, con poco, a distrarci: ci regalò leggerezza, qualche sorriso rubato, un assaggio di normalità. Ci salutò con un abbraccio e una promessa: “Ci vediamo presto.”

Fu un piccolo miracolo di normalità.

Rientrai a casa dei nonni. Avevo bisogno di dormire, anche se sapevo che il sonno non avrebbe cancellato nulla. Prima di uscire, mia nonna Mara mi accarezzò e, senza dire nulla, sfiorò la mia guancia con un bacio. Il silenzio, in quel momento, valeva più di mille parole.

Arrivai alla fermata dell’autobus. Mai come quella mattina avrei voluto che il bus arrivasse in ritardo. Non per evitare la scuola, ma per avere ancora un po’ di tempo per prepararmi a quel ritorno nel mondo. Mi domandavo come mi avrebbero guardato i compagni. Avrebbero avuto pietà? Avrebbero fatto finta di nulla?

Il bus arrivò comunque.

La folla in Piazza Dante era la stessa di sempre, eppure tutto mi sembrava diverso. Passai attraverso quel mare di persone e varcai il portone imponente del Convitto proprio mentre la campanella annunciava l’inizio delle lezioni.

E lì, nel cortile, avvenne qualcosa di imprevisto.

Mi aspettavo silenzi imbarazzati, sguardi sfuggenti. Invece no. I miei compagni mi vennero incontro. Non in punta di piedi, ma con sincerità. Mi abbracciarono, uno dopo l’altro. Non con compassione, ma con rispetto.

E in quel momento capii che il dolore, se condiviso, può essere anche ponte.

Un ponte che non cancella la mancanza, ma che ti ricorda che non sei solo.

Non c’è niente da fare: se hai un genitore separato o defunto, per qualcuno sarai sempre “quello lì”, quello con la storia triste.

Ma quel giorno, per la prima volta, mi sentii semplicemente me stesso.

Un ragazzo che aveva amato sua madre.

Un ragazzo che aveva imparato a soffrire.

Un ragazzo che, un giorno, sarebbe diventato uomo.

Lascia un commento