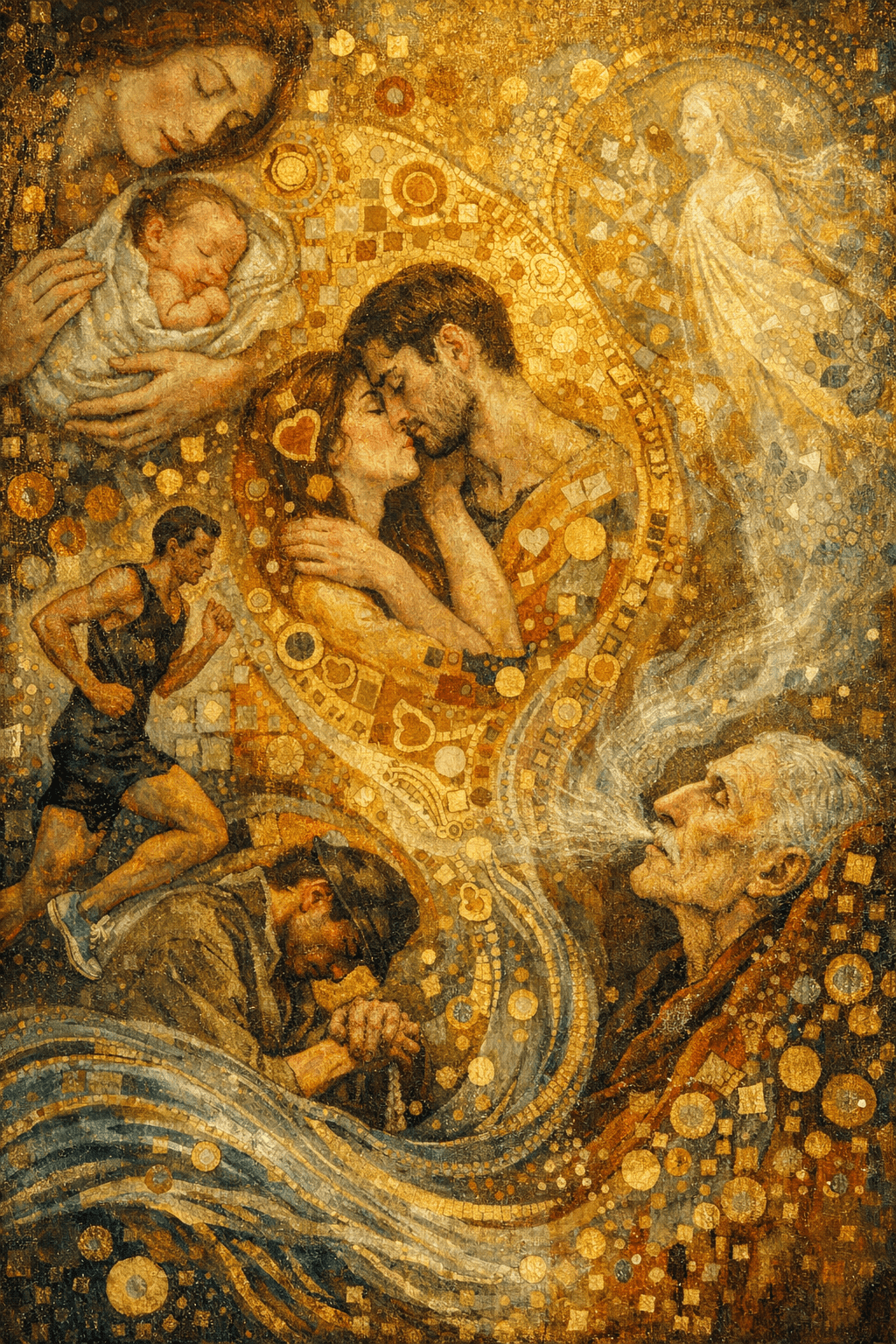

Il primo respiro

non è solo aria.

È una frattura.

Il torace si apre,

i polmoni bruciano,

il mondo entra senza chiedere permesso.

E in quel pianto iniziale

c’è già tutto:

paura, stupore,

voglia di restare.

Respirare è accettare.

Accettare di essere vivi.

Poi impariamo a farlo senza pensarci,

come se fosse scontato.

E invece no.

Non lo è mai.

C’è il respiro dell’amore —

lento, profondo,

che si sincronizza con un altro petto

fino a non capire più

chi inspira e chi trattiene.

C’è il respiro della rabbia —

corto, duro,

come un pugno che preme contro lo sterno.

È il fuoco che ci attraversa

prima che impariamo a perdonare.

C’è il respiro della fatica,

quando il turno è lungo,

le gambe pesano,

e l’aria sembra poca.

Ma continui.

Perché qualcuno, davanti a te,

ha bisogno del tuo fiato calmo

per non perdere il proprio.

C’è il respiro dopo una maratona,

quando il cuore esplode nel petto

e l’aria entra a ondate,

violenta e gloriosa.

In quell’ansimare c’è la prova

che siamo limite

e superamento del limite.

Che il dolore può trasformarsi

in luce chimica nel sangue.

C’è il respiro della risata,

quello che si spezza

tra le lacrime e l’abbraccio.

È il più puro.

Perché dimentica la morte

anche solo per un istante.

E poi c’è il respiro fragile.

Quello che rallenta.

Quello che si assottiglia come un filo.

L’ho visto —

lo abbiamo visto —

diventare silenzio.

Non fa rumore la fine.

È un soffio che si arrende

con una dignità che commuove.

L’ultimo respiro

non è sconfitta.

È restituzione.

Restituiamo l’aria al mondo

come si restituisce un dono ricevuto in prestito.

E allora capisci

che tutta la vita

è stata solo questo:

una sequenza di attimi

tra un’inspirazione e un’esalazione.

Respirare è fidarsi.

È lasciare entrare.

È lasciare andare.

E finché il petto si solleva,

finché l’aria attraversa la carne,

abbiamo un compito semplice e immenso:

trasformare ossigeno

in amore.

Lascia un commento